미국의 세계적인 그래픽 디자이너인 밀턴 글레이저가 지난 6월 26일 91번 째 생일날 세상을 떠났다. 그가 세상을 떠나자 디자이너 치고는 꽤 여러 매체에 그의 부고 기사가 실렸다. 이렇게 많은 매체에 디자이너의 부고 기사가 실린 것은 처음 봤다. 지난해 알레산드로 멘디니가 사망했을 때도 이 정도는 아니었다. 기사 내용은 대동 소이했다. 주요 일간지와 인터넷 매체들이 약속이나 한 듯 한결같이 그의 아이러브뉴욕 로고 사연을 실었다. 연합뉴스는 다음과 같이 전한다.

“'I♥NY'이라는 로고는 1977년 당시 '세계의 범죄 수도'라는 오명과 함께 파산 직전에 시달리던 뉴욕시의 의뢰로 탄생했다. 글레이저는 택시 뒷자리에서 아이디어가 떠올랐다고 밝혔으며, 저작권을 뉴욕시에 무상으로 양도했다. 티셔츠와 모자 등 다양한 상품에 찍혀 팔리는 'I♥NY' 디자인으로 뉴욕은 매년 3천만달러(한화 약 360억원)를 벌어들이는 것으로 알려졌다.”

매체마다 이 내용을 조금씩 다르게 썼다. 밀턴 글레이저를 아는 대중이 몇 명이나 있겠나. 하지만 아이러브뉴욕 로고를 모르는 사람은 별로 없다. 바로 이 로고가 그의 부고 기사를 싣게 한 결정적인 원인이 되었다고 나는 생각했다. 나는 이 기사를 보면서 디자이너의 대중적 인지도에 대해서 생각을 해보았다. 디자이너의 이름은 업계에서만 조금 알려질 뿐 대중적인 명성을 얻기 힘들다. 그 이유는 디자인이란 예술작품과 달리 한 사람의 독립된 작품이라기보다 산업의 산물이라는 이유가 크다. 디자인이란 클라이언트(그것은 디자이너에게 일을 발주한 기업이나 기관뿐만 아니라 그것을 사용하게 될 대중도 포함된다)와 함께 만들어내는 것이다. 따라서 디자인은 사장님, 부장님, 공학자, 마케터, 고객 등 많은 이들이 간섭하기 마련이다. 약간 순수성이 떨어진다고 할까.

하지만 이보다 더 디자인이 예술작품보다 가치를 높게 평가 받지 못하는 결정적인 이유는 그것이 대량생산된다는 점에 있다. 적게는 수백 개에서 많게는 수백, 수천만 개로 생산되는 디자인은 발터 벤냐민이 말한 ‘아우라(aura)’의 부족을 드러낼 수밖에 없다. 벤냐민의 아우라 개념은 쉽게 말해 복제될 수 없음을 의미한다. 다빈치의 <모나리자>는 파리의 루브르 박물관에 있는 것이 유일하기 때문에 아우라가 있다. 하지만 밀턴 글레이저의 아이러브뉴욕 로고는 수천만 개, 수억 개로 복제되어 팔렸다. 반면에 오리지널 작품이 존재하지 않는다.

이러한 차이로 디자이너는 ‘익명의 예술가’로 작업하는 운명을 짊어진다. 냉장고나 TV, 자동차, 집안의 수많은 공산품을 디자인하는 사람들이 알려지는 경우는 없다. 가구를 디자인하는 디자이너 중 소수가 명성을 얻지만, 그마저도 대중에게까지 인지도를 확장하기는 쉽지 않다. 하지만 디자이너가 대중의 머릿속에 알려지는 기회가 있다. 그의 디자인이 크게 히트를 치는 경우다. 아이러브뉴욕 로고처럼 말이다. IBM 로고를 디자인한 폴 랜드, 예전 AT&T 로고를 디자인한 솔 바스는 대중은 몰라도 그래픽 디자인계의 '레전드'들이다.

그래픽 디자인은 가전제품과 달리 개인의 작업이라는 성향이 강해서 그런지 조금 더 이름이 알려지는 것 같다. 하지만 그마저도 인쇄 매체가 지금처럼 온라인에 밀리지 않았던 시절의 이야기다. 그런 면에서 앞으로 밀턴 글레이저만큼 인지도가 큰 그래픽 디자이너가 또 나올 수 있을까 싶다. 지난해 한국의 1세대 그래픽 디자이너인 조영제 교수가 별세했을 때 어느 신문에서도 부고 기사를 본 적이 없다. 그는 OB맥주 CI를 비롯해 1970년대 기업 아이덴티티 디자인을 개척한 인물이다. 서울올림픽의 디자인 디렉터를 맡았으며, 올림픽 공식 포스터를 디자인하기도 했다. 그밖에 수많은 기업의 로고를 디자인했다. 그 정도의 업적을 쌓았지만 부고 기사 하나 실리지 않은 것이다. 이것이 디자이너의 현실이다.

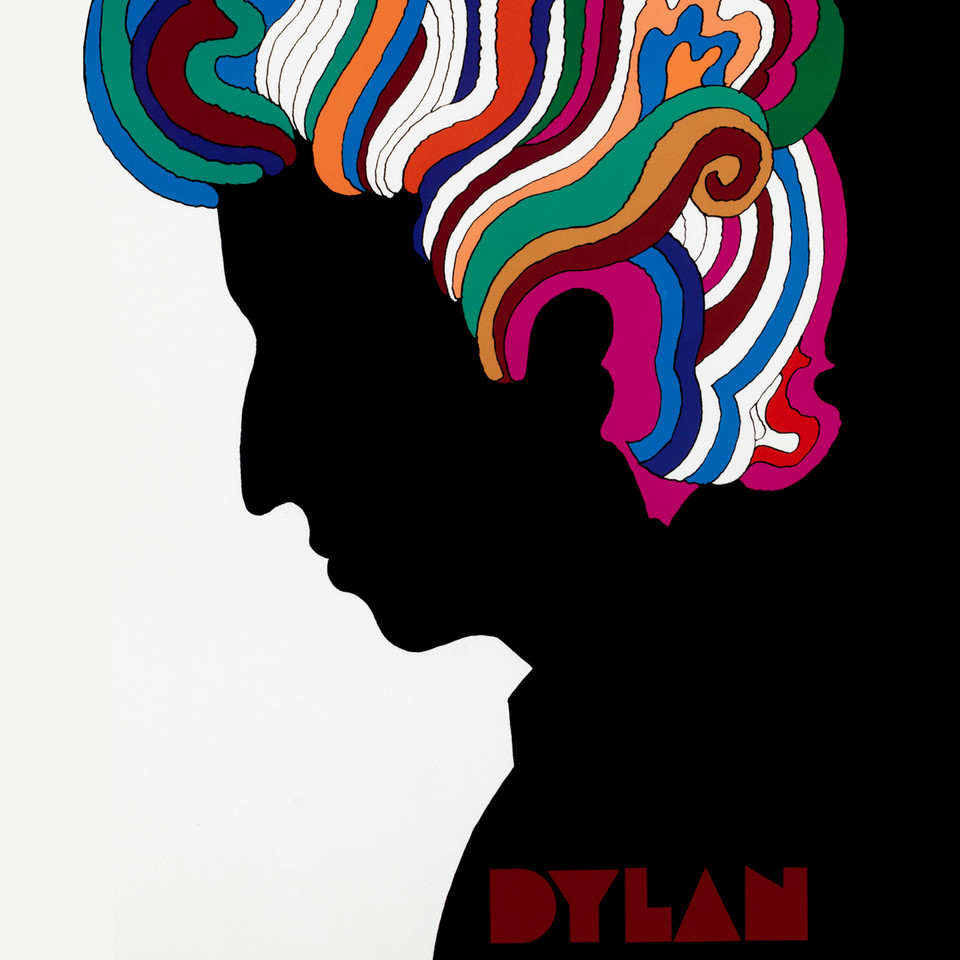

밀턴 글레이저는 아이러브뉴욕 로고 외에 밥 딜런 포스터도 꽤 알려졌다. 무엇보다 1970년대 포스터와 일러스트레이션 분야에서 대중의 눈에 익은 스타일을 창조했지만, 그것을 기억하는 사람은 거의 없을 것이다. 앞으로 그만큼 유명한 디자이너가 나오기 힘든 이유 중 하나는 그래픽 디자인이 더욱 더 조직적인 일이 되고 있기 때문이다.

그의 부고 기사에서 잘못된 사실이 하나 있다. 아이러브뉴욕 로고는 뉴욕시가 아니라 뉴욕주의 발주로 탄생했다. 1970년대에 뉴욕시는 몰라도 뉴욕주는 미국에서 관광지로서 별로 유명하지 않은 곳이었다. 이에 뉴욕주가 1977년부터 막대한 예산을 들여 캠페인을 시작했고, 여기에 필요한 로고를 밀턴 글레이저에게 의뢰했다. 캠페인이 성공하자 덩달아 로고도 유명세를 탔고, 나중에는 뉴욕시의 상징이 되었다. 뉴욕주는 캠페인이 성공하자 원래 계획했던 기간보다 훨씬 더 연장했다. 글레이저는 캠페인이 그렇게 길게 지속될 줄 알았다면, 로고를 무료로 디자인해주지 않았을 것이라고 말하기도 했다. 결과적으로 로고의 명성이 밀턴 글레이저의 명성까지 높였으니 그에게도 이득이 되었다. 한국 신문에 부고가 난 것도 그 덕이 아닐까 싶다.